主要职责

中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:

一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+

院况简介

中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+

院领导集体

科技奖励

科技期刊

科技专项

科研进展/ 更多

工作动态/ 更多

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

中国科学院亚热带农业生态研究所环江喀斯特生态系统观测研究站研究员王克林团队,在揭示我国西南喀斯特地区石漠化治理成就与新挑战的基础上,提出了地质背景制约下提升喀斯特区生态恢复持续性的社会-生态研究框架。近期,相关研究成果以A social-ecological framework to enhance sustainable reforestation under geological constraints为题,发表在《地球的未来》(Earth’s Future)上。

当前,大规模生态保护与修复下我国西南喀斯特石漠化治理取得了成效。从自然维度看,西南喀斯特地区石漠化面积实现了持续净减少,成为全球近20年“变绿”的热点区;生态恢复固碳贡献及潜力大,但岩土组构差异影响植被恢复类型与质量,特别是土壤丰量、土壤-植被系统矿质养分制约部分喀斯特区森林景观恢复。从社会维度看,喀斯特地区人地关系由紧张向结构性均衡转变,农村人口及农村地区实际人口压力得到缓解;农村发展过程与生态修复进程促进喀斯特区社会-生态系统转型,喀斯特区人地关系迎来拐点。地质背景制约下,喀斯特地区生态修复面临着不同地质环境下造林适宜地点选择、人工林生产力与生态系统服务提升、区域“变绿”与经济效益的权衡等新挑战。

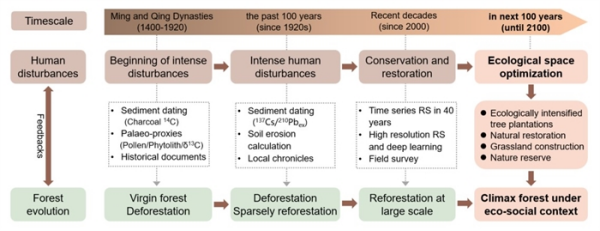

治理石漠化以及解决及“变绿”可持续性问题,需要综合多尺度、跨学科的研究方法,聚焦喀斯特地区森林退化和造林的核心要素碳酸盐岩制约和人类扰动,该研究提出了提升喀斯特地区造林可持续性的社会-生态研究框架。这一框架旨在考虑不同的社会-生态背景来优化未来生态建设空间,建立在人类活动与不同生态系统要素之间长期而连续的相互作用及反馈基础上。常见的社会-生态系统通用框架往往忽略了历史变化的影响,而该框架整合了长期的人类干扰和森林演变,定义了连续时间尺度的社会-生态系统互馈过程,明确了我国西南喀斯特地区长时间尺度人类扰动与森林演变的关键时期包括人为干扰开始期、人类干扰强烈期、当代保护和恢复期、未来生态空间优化期,利用沉积物分析、历史文献记载、长时序与高分辨率遥感、深度学习等研究方法,重建了明清以来西南喀斯特地区人为扰动下“天然林-毁林-再造林”的森林格局演变过程,提供了全面和前瞻性的策略以解析地质环境制约下社会-生态系统复杂动态过程,为西南喀斯特地区生态建设空间优化及生态修复精准施策奠定了科学基础。

该框架的多功能性可延伸应用在其他生态脆弱区不同社会-生态背景下的生态恢复实践,结合历史以及近期的森林动态与毁林过程将提升科学家对人类活动或气候变化引起的森林结构和功能变化的认知,并提供证据来评估区域森林可恢复的程度以及是否需要造林措施。

研究工作得到国家自然科学基金重点项目和国家重点研发计划等的支持。

融合长时间尺度人类扰动与森林演变的社会-生态研究框架

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)