主要职责

中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:

一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+

院况简介

中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+

院领导集体

科技奖励

科技期刊

科技专项

科研进展/ 更多

工作动态/ 更多

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

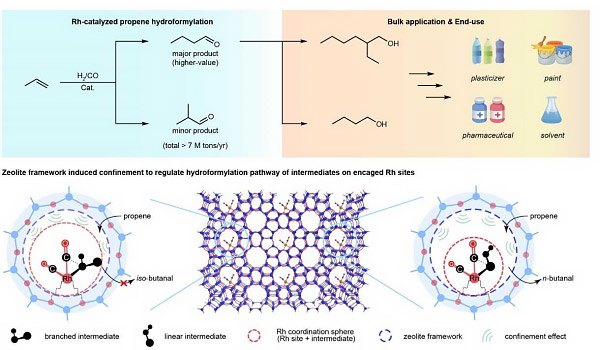

氢甲酰化反应可将烯烃在一氧化碳和氢气气氛下催化转化为醛,是烯烃高附加值转化利用的重要途径。全球每年有超过1000万吨的烯烃通过这一反应路径实现了高值转化,是目前规模最大的均相催化过程之一。其中,铑催化的丙烯氢甲酰化约占烯烃氢甲酰化全部产能的70%以上。该过程的产物正丁醛通常会被进一步转化为正丁醇与2-乙基己醇。二者是生产增塑剂、洗涤剂、涂料和药物等大宗生活用品的基础化工原料。然而,铑分子催化剂与原料和产物处于同一相态,因此反应后催化剂分离与循环使用伴有铑的流失。有研究提出开发可重复使用的负载型多相催化剂以减少铑金属流失的思路。同时,由于缺乏与均相催化剂中相似的配体环境,一般认为负载型催化剂的催化活性中心是不受立体效应影响的、可自由旋转的“二羰基铑氢”物种,且在氢甲酰化反应中对生成具有更高附加值的正丁醛的区域选择性较差。这是多相负载型氢甲酰化催化剂走向实际应用面临的挑战。

近日,中国科学院山西煤炭化学研究所研究员曹直团队与中科合成油技术股份有限公司合作,利用多相“铑-分子筛”负载型催化体系,首次实现了丙烯氢甲酰化以超高区域选择性制取出正丁醛。该团队将经典的分子筛骨架对反应中间体的“择形效应”拓展并应用至分子筛骨架与结构清晰的铑活性位点之间形成的狭小限域空间,通过抑制在氢甲酰化反应中生成具有较大空间位阻的异丁醛中间体,实现了对目标产物正丁醛超过99%的区域选择性,醛类产物总选择性高于99%,催化剂转化频率超过6500 h-1。上述催化性能结果超越了迄今为止报道的所有多相催化剂以及几乎所有的均相催化剂。

该研究为运用多相催化的方法选择性获取热力学上更不稳定的反马式加成产物即正丁醛提供了新方法,拓展了经典分子筛骨架“择形催化”这一概念,并为丙烯氢甲酰化工业生产存在的挑战提供了新的解决思路与方法。

4月24日,相关研究成果发表在《自然》(Nature)上。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金和中科合成油技术股份有限公司研究基金等的支持。

丙烯氢甲酰化工业应用及多相“铑-分子筛”负载型催化体系

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)