主要职责

中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:

一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+

院况简介

中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+

院领导集体

科技奖励

科技期刊

科技专项

科研进展/ 更多

工作动态/ 更多

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

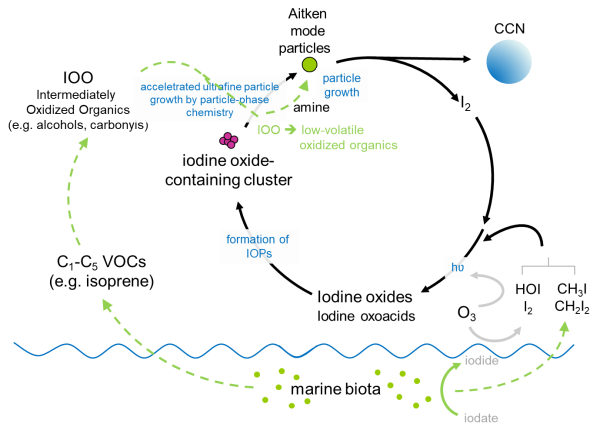

海洋气溶胶是全球大气气溶胶的重要组成部分,也是当前制约气候模型预测准确性的主要因素之一。海洋大气气溶胶主要通过飞沫(sea spray aerosol,SSA)和新粒子生成(new particle formation,NPF)两种途径产生,后者是海洋排放的活性反应气体通过反应成核(nucleation)和增长(growth)过程产生。2002年,O’Dowd等在Nature上首次报道了“碘”氧化驱动新粒子生成机制。该机制的成核效率最近被证实超过经典的“硫酸-氨”成核机制(He等 Science,2021),并可解释海岸带观测到的大气新粒子爆发增长。然而,在大洋(open ocean)和极地等区域大气碘的浓度较低,不足以使成核后的碘氧粒子快速生长为云凝结核等更大粒径的粒子。海洋大气新粒子增长机制是近20年来国际大气科学研究领域的难题之一。

瞄准这一科学难题,中国科学院地球环境研究所研究员黄汝锦联合德国美茵茨大学、爱尔兰国立高威大学、芬兰气象研究所、美国得克萨斯A&M农工大学、美国加州理工学院等,开展了外场观测、实验分析和模型模拟综合研究。研究从反应机制的角度出发,发现海洋微生物排放的异戊二烯等含1-5个碳的挥发性有机物在大气中氧化为醇和碳基化合物等中等氧化有机物后,可与成核后的碘氧粒子发生非均相氧化-还原反应,生成水溶性/低挥发性有机酸,氧化生成的有机酸可进一步与氨气/有机胺发生酸碱反应生成化学性质稳定的盐,促进碘氧粒子成核后的快速增长。与经典的“凝结”增长机制相比,该“非均相反应”增长机制使海洋大气新粒子增长所需的气态有机物浓度降低了一个数量级,促使海洋大气新粒子的增长速率提高了一个数量级。该机制可较好地解释大洋和极地碘和挥发性有机物浓度较低的环境下海洋大气新粒子生成现象。该研究还揭示了碘氧粒子在氧化有机物的同时被还原为碘分子,碘分子从颗粒相释放出来重新进入气相后,开始新一轮的碘氧化成核过程,从而实现碘在气相和颗粒相的循环,提出以“碘”为中心的多相反应海洋大气新粒子生成机制新认识。

8月2日,相关研究成果以《碘-有机物非均相化学快速促进海洋大气新粒子生成》(Heterogeneous iodine-organic chemistry fast-tracks marine new particle formation)为题,在线发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上。该成果是继黄汝锦团队此前关于海洋飞沫气溶胶对海洋大气云凝结核的研究进展(Nature Geoscience)后,又一项在海洋大气新粒子生成机制方面的重要进展。研究工作得到国家自然科学基金、中科院、爱尔兰科学基金会和欧盟的支持。

碘-有机物多相反应快速促进海洋大气新粒子生成

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)