北京生科院等在荧光响应RNA适配体研究中获进展

2021-09-26

北京生命科学研究院

【字体:大 中 小】

语音播报

近日,中国科学院北京生命科学研究院研究员李幸团队与美国康奈尔大学医学院教授Samie R. Jaffrey合作,以Research Article形式,在《德国应用化学》上,在线发表了研究论文Engineering fluorophore recycling in a fluorogenic RNA aptamer。该研究描述了一种用于西兰花荧光适配体的新型荧光团——荧光蛋白存在不可逆的荧光漂白现象,与之相比,荧光响应RNA适配体的特征是能够非共价且可逆地结合同源荧光基团,从而避免荧光漂白,实现荧光恢复。小分子配体与RNA适配体的结合一般涉及三个动力学过程——结合、变构、解离。这三个过程周而复始,构成小分子配体RNA适配体结合和解离的动力学循环,并完成荧光恢复。

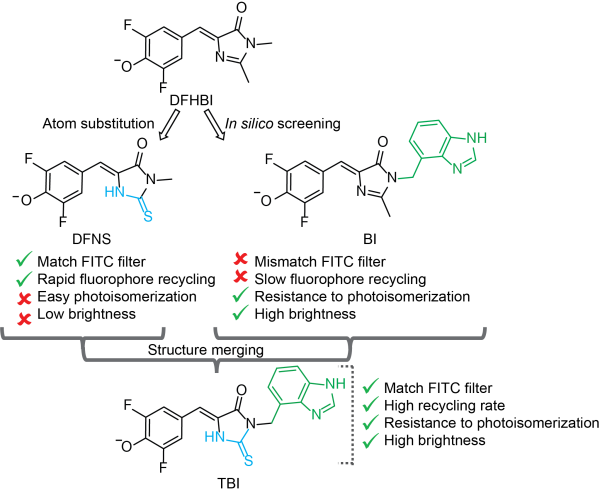

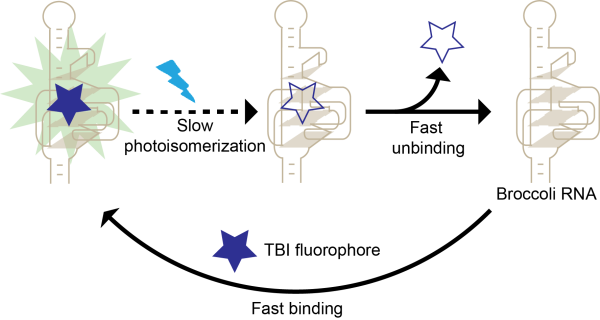

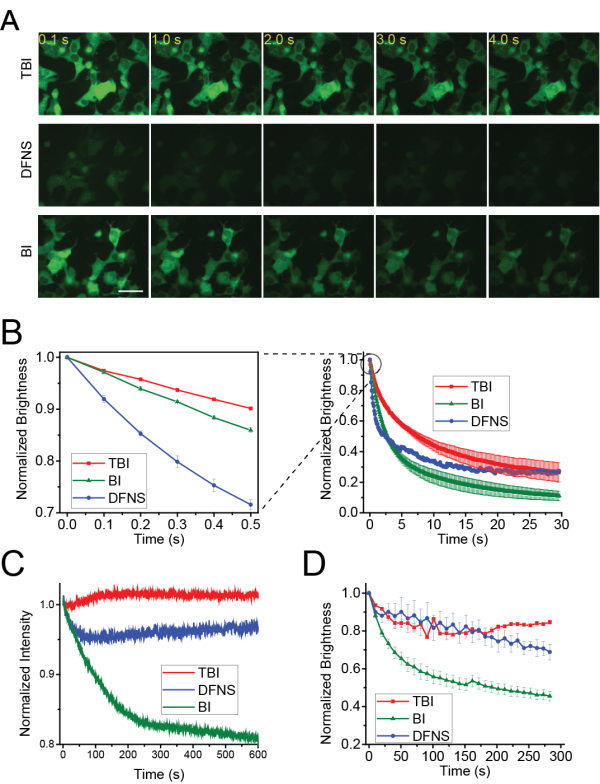

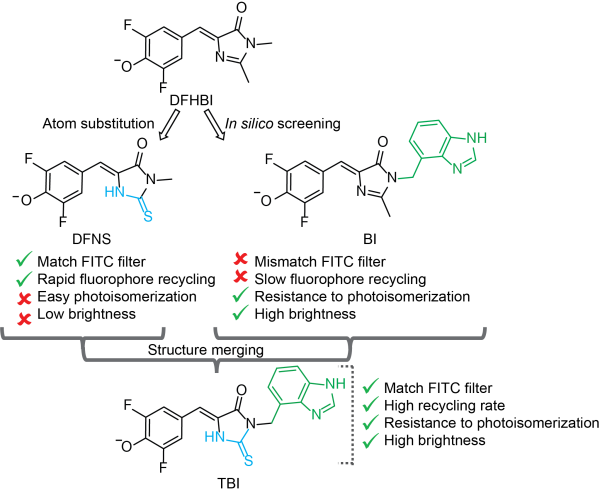

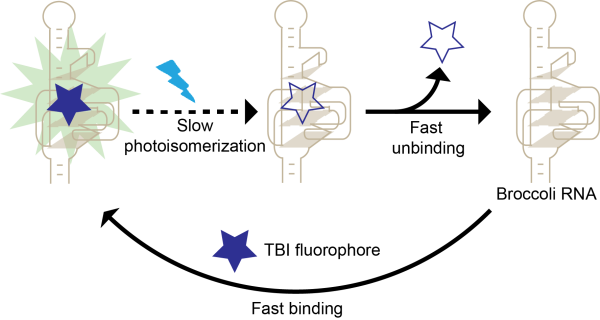

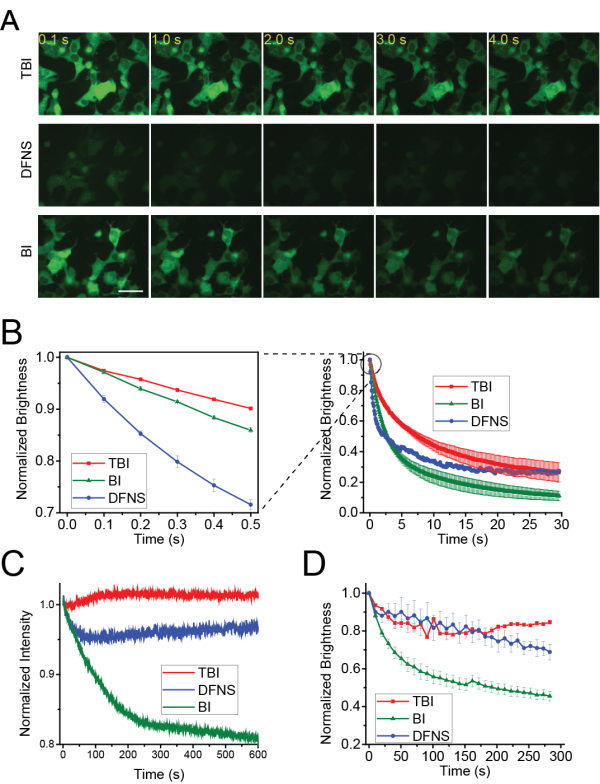

基于循环速率由kon、kiso和koff决定的原理,李幸课题组与合作者在Broccoli RNA晶体结构的指导下发展了一种小分子RNA探针TBI,可高效提升靶标荧光RNA的“循环速率”。TBI可“三管齐下”:提高顺式TBI结合Broccoli的kon;降低TBI在Broccoli口袋中的kiso;提高反式TBI脱离Broccoli的koff。基于此,TBI小分子配体实现了在Broccoli口袋中的快速循环和缓慢光异构,从而提高光稳定性和荧光RNA信号输出。此外,TBI具有低细胞背景,与Broccoli结合强,增强Broccoli折叠性等特点,从而实现了活细胞内RNA的高灵敏追踪。

研究团队系统性地开发了具有低背景、高亮度、高选择性、光稳定、快速探针循环、RNA结合性和折叠性强的RNA成像探针和技术。这种RNA成像手段为解析高等动物体内的RNA时空分布和功能等信息提供了强有力的工具,有助于阐释RNA相关生命过程;有望应用于RNA疾病。此外,RNA靶向小分子的设计思路为其他小分子配体-生物大分子的设计思路提供了参考。

研究工作得到北京生科院启动基金、美国国立卫生研究院等的支持。

论文链接

图1.TBI小分子探针的设计思路

图2.小分子探针TBI在结合Broccoli RNA时显示出快速的结合速率(kon),缓慢的异构速率(kiso)和快速的解离速率(koff)

图3.TBI小分子在结合RNA时显示出高的循环速率、光稳定性、缓慢光异构和长程成像能力

.TRS_Editor P{margin-top:0px;margin-bottom:12px;line-height:1.8;font-family:宋体;font-size:10.5pt;}.TRS_Editor DIV{margin-top:0px;margin-bottom:12px;line-height:1.8;font-family:宋体;font-size:10.5pt;}.TRS_Editor TD{margin-top:0px;margin-bottom:12px;line-height:1.8;font-family:宋体;font-size:10.5pt;}.TRS_Editor TH{margin-top:0px;margin-bottom:12px;line-height:1.8;font-family:宋体;font-size:10.5pt;}.TRS_Editor SPAN{margin-top:0px;margin-bottom:12px;line-height:1.8;font-family:宋体;font-size:10.5pt;}.TRS_Editor FONT{margin-top:0px;margin-bottom:12px;line-height:1.8;font-family:宋体;font-size:10.5pt;}.TRS_Editor UL{margin-top:0px;margin-bottom:12px;line-height:1.8;font-family:宋体;font-size:10.5pt;}.TRS_Editor LI{margin-top:0px;margin-bottom:12px;line-height:1.8;font-family:宋体;font-size:10.5pt;}.TRS_Editor A{margin-top:0px;margin-bottom:12px;line-height:1.8;font-family:宋体;font-size:10.5pt;}

.TRS_Editor P{margin-top:0px;margin-bottom:12px;line-height:1.8;font-family:宋体;font-size:10.5pt;}.TRS_Editor DIV{margin-top:0px;margin-bottom:12px;line-height:1.8;font-family:宋体;font-size:10.5pt;}.TRS_Editor TD{margin-top:0px;margin-bottom:12px;line-height:1.8;font-family:宋体;font-size:10.5pt;}.TRS_Editor TH{margin-top:0px;margin-bottom:12px;line-height:1.8;font-family:宋体;font-size:10.5pt;}.TRS_Editor SPAN{margin-top:0px;margin-bottom:12px;line-height:1.8;font-family:宋体;font-size:10.5pt;}.TRS_Editor FONT{margin-top:0px;margin-bottom:12px;line-height:1.8;font-family:宋体;font-size:10.5pt;}.TRS_Editor UL{margin-top:0px;margin-bottom:12px;line-height:1.8;font-family:宋体;font-size:10.5pt;}.TRS_Editor LI{margin-top:0px;margin-bottom:12px;line-height:1.8;font-family:宋体;font-size:10.5pt;}.TRS_Editor A{margin-top:0px;margin-bottom:12px;line-height:1.8;font-family:宋体;font-size:10.5pt;}

近日,中国科学院北京生命科学研究院研究员李幸团队与美国康奈尔大学医学院教授Samie R. Jaffrey合作,以Research Article形式,在《德国应用化学》上,在线发表了研究论文Engineering fluorophore recycling in a fluorogenic RNA aptamer。该研究描述了一种用于西兰花荧光适配体的新型荧光团——荧光蛋白存在不可逆的荧光漂白现象,与之相比,荧光响应RNA适配体的特征是能够非共价且可逆地结合同源荧光基团,从而避免荧光漂白,实现荧光恢复。小分子配体与RNA适配体的结合一般涉及三个动力学过程——结合、变构、解离。这三个过程周而复始,构成小分子配体RNA适配体结合和解离的动力学循环,并完成荧光恢复。

基于循环速率由kon、kiso和koff决定的原理,李幸课题组与合作者在Broccoli RNA晶体结构的指导下发展了一种小分子RNA探针TBI,可高效提升靶标荧光RNA的“循环速率”。TBI可“三管齐下”:提高顺式TBI结合Broccoli的kon;降低TBI在Broccoli口袋中的kiso;提高反式TBI脱离Broccoli的koff。基于此,TBI小分子配体实现了在Broccoli口袋中的快速循环和缓慢光异构,从而提高光稳定性和荧光RNA信号输出。此外,TBI具有低细胞背景,与Broccoli结合强,增强Broccoli折叠性等特点,从而实现了活细胞内RNA的高灵敏追踪。

研究团队系统性地开发了具有低背景、高亮度、高选择性、光稳定、快速探针循环、RNA结合性和折叠性强的RNA成像探针和技术。这种RNA成像手段为解析高等动物体内的RNA时空分布和功能等信息提供了强有力的工具,有助于阐释RNA相关生命过程;有望应用于RNA疾病。此外,RNA靶向小分子的设计思路为其他小分子配体-生物大分子的设计思路提供了参考。

研究工作得到北京生科院启动基金、美国国立卫生研究院等的支持。

论文链接

图1.TBI小分子探针的设计思路

图2.小分子探针TBI在结合Broccoli RNA时显示出快速的结合速率(kon),缓慢的异构速率(kiso)和快速的解离速率(koff)

图3.TBI小分子在结合RNA时显示出高的循环速率、光稳定性、缓慢光异构和长程成像能力

打印 责任编辑:侯茜

责任编辑:侯茜

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002