主要职责

中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:

一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+

院况简介

中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+

院领导集体

科技奖励

科技期刊

科技专项

科研进展/ 更多

工作动态/ 更多

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

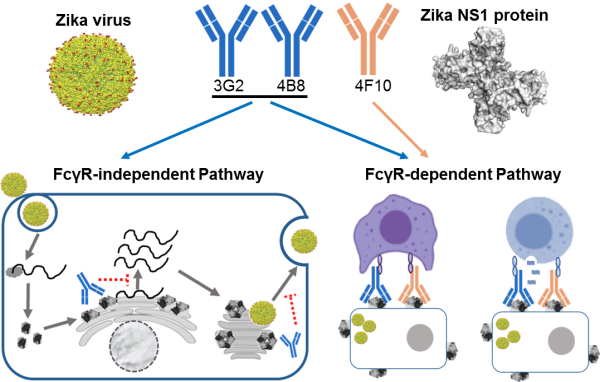

近期,中国科学院广州生物医药与健康研究院研究员冯立强课题组及研究员陈凌课题组在寨卡病毒NS1抗体作用机制研究中取得新进展,部分成果以Monoclonal Antibodies against Zika Virus NS1 Protein Confer Protection via Fcγ Receptor-dependent and -independent Pathways为题,发表在美国微生物学会(ASM)旗下期刊mBio上。

寨卡病毒属于黄病毒科黄病毒属,主要经蚊媒传播。寨卡病毒感染可导致新生儿小头畸形及成年人吉兰-巴雷综合征,2013年起在美洲、东南亚等80多个国家或地区流行,对全球公共卫生造成威胁,当前尚无疫苗或特效药物。虽然疫情已逐渐消退,但由于寨卡病毒与登革病毒亲缘关系近、蚊媒相似、流行区域重叠,两者的交叉反应性抗体有可能经“抗体依赖的感染增强(ADE)”作用促进彼此流行。

广州生物院冯立强课题组及陈凌课题组致力于寨卡病毒疫苗研究,前期发现在疫苗设计中纳入非结构蛋白1(NS1)可提升免疫保护效果,并率先证实NS1抗体可发挥抗病毒作用(Liu Xinglong et al., NPJ vaccines, 2018)。

该团队利用仔鼠感染模型评估了人源NS1单抗的保护效果,发现了一类特殊的NS1单抗,不仅可通过Fc依赖的途径(如抗体依赖的细胞介导的细胞毒性作用,ADCC)发挥保护作用,还可能经Fc受体非依赖的途径抑制病毒复制。与包膜蛋白(E)抗体不同,NS1单抗不引起ADE风险,值得进一步开发。该研究拓展了对NS1抗体作用机理的认识,为单抗药物及预防疫苗研究提供了新依据。

广州生物院研究员冯立强、陈凌为该论文共同通讯作者,广州市第八人民医院研究员庾蕾及广州生物院助理研究员刘兴龙、叶贤苗为论文共同第一作者。研究工作得到国家自然科学基金等的资助。

两类寨卡病毒NS1抗体的抗病毒作用

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)