主要职责

中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:

一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+

院况简介

中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+

院领导集体

科技奖励

科技期刊

科技专项

科研进展/ 更多

工作动态/ 更多

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

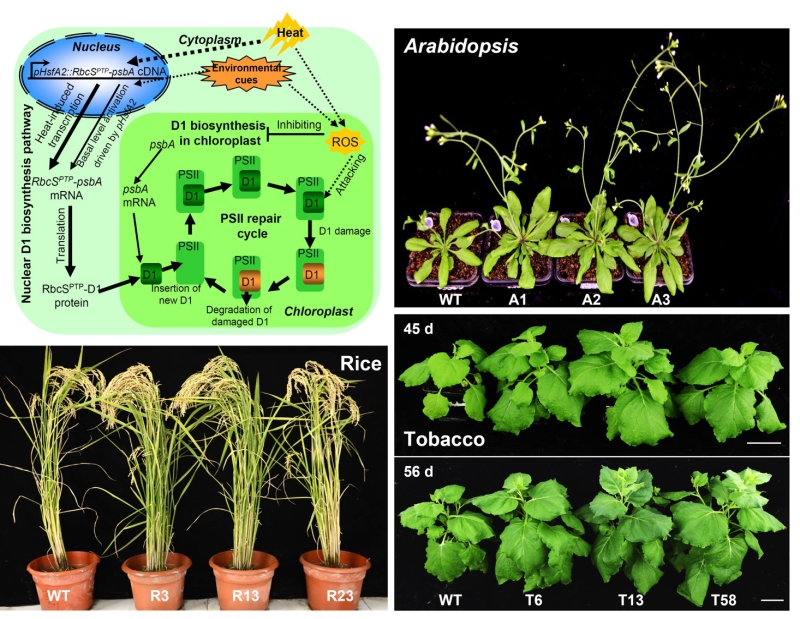

4月20日,国际植物生物学期刊Nature Plants 在线发表了中国科学院分子植物科学卓越创新中心、植物分子遗传国家重点实验室郭房庆研究组的最新研究成果,题为Nuclear-encoded synthesis of the D1 subunit of photosystem II increases photosynthetic efficiency and crop yield。该研究通过遗传工程手段在拟南芥、烟草和水稻中创建了一条全新的、由高温响应启动子驱动的细胞核融合基因表达的D1蛋白合成途径,建立了植物细胞D1蛋白合成的“双途径”机制(天然的叶绿体途径和创建的核途径)。增加细胞核源D1合成途径可显著增强植物的高温抗性、光合作用效率、二氧化碳同化速率、生物量和产量,具有重要的理论意义和应用价值。

D1蛋白是植物进行光合作用重要复合体PSII的核心亚基蛋白。正常天气阳光充足(高光强)或高温胁迫通常会诱导光合电子传递链的过度还原,造成叶绿体内活性氧(reactive oxygen species, ROS)的爆发性累积。相对于PSII其它亚基,D1蛋白对ROS尤为敏感,极易受到氧化损伤后降解。PSII修复过程中,损伤的D1蛋白被新合成的D1所取代。因此,D1蛋白在叶绿体中的合成效率决定PSII复合体的修复效率,进而决定植物的光合作用效率。众所周知,叶绿体为半自主性的细胞器,具有自己的基因组,编码D1蛋白的叶绿体基因为psbA,该基因在叶绿体中表达,其mRNA在叶绿体中被翻译成D1蛋白。而叶绿体中累积的ROS也显著抑制psbA mRNA的翻译过程,进而导致PSII复合体的修复效率降低,这种情况在高温胁迫条件下尤为严重。因此,如何提高强光条件下或高温胁迫下PSII的修复效率,进而增强植物的光合效率,生物量和产量是长期困扰这一领域科学家的基础性科学问题。

为有效规避叶绿体中累积的ROS显著抑制psbA mRNA翻译这一障碍,郭房庆组认为D1可能是PSII这个“木桶”中最短的“板”,补充D1很可能是提高植物光合效率的关键点。该团队将克隆的拟南芥叶绿体基因psbA整合到核基因组中;尤为重要的是,将强力响应高温胁迫的热激转录因子基因HsfA2的启动子和psbA基因融合,并在psbA编码区的N-端加入了叶绿体定位信号序列。融合基因在细胞核中表达,其表达产生的psbA mRNA在细胞质中翻译,翻译后在所加N-端叶绿体定位信号肽的引导下,进入叶绿体并定位于类囊体膜上。通过转基因株系类囊体膜蛋白质谱鉴定和免疫金电镜亚细胞定位实验证实了上述结论。将这一全新构建的融合基因整合进拟南芥、烟草和水稻基因组,相当于将它们天然具有的叶绿体基因psbA成功“拷贝”到核基因组并同时获得响应高温胁迫启动表达的特性。每种植物三个改良株系均生长旺盛,高温抗性、光合效率、二氧化碳同化速率、生物量方面相较于野生型均有大幅增加。相较野生型,生物量的增加幅度在拟南芥转基因株系为43.7-80.2%,烟草为15.1-22.3%,水稻为20.6-22.9%。水稻转基因改良株系大田条件下的产量测产分别在上海和海南三亚育种基地进行,经过多年的验证,增产幅度在8.1-21.0%之间。

郭房庆研究组的发现也证实了植物在正常生长和高温胁迫下对于D1的需求是高水平的,天然的叶绿体D1合成途径满足不了植物快速生长和抵抗高温胁迫对于新合成D1蛋白的需求。

Nature Plants同时刊发了相关领域国际学者日本埼玉大学博士Nishiyama撰写的评论文章,文章认为该工作采用了精巧的研究策略,是克服PSII复合体胁迫下易损性方面的一个重要进展。

研究组已毕业博士生陈娟华和陈思婷为论文的共同第一作者,承担了大部分的研究工作,其他人员何宁宇、王庆龙、赵耀和高维等参与了部分工作,郭房庆为论文通讯作者。分子植物卓越中心研究员朱新广、赵洪龙及中心技术平台提供了支持和帮助。该工作得到中科院先导项目(B类)、科技部国家重点研发计划和国家自然科学基金委员会等的资助。

增加细胞核源D1合成途径显著增强植物的高温抗性,光合作用效率,生物量和产量

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)