主要职责

中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:

一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+

院况简介

中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+

院领导集体

科技奖励

科技期刊

科技专项

科研进展/ 更多

工作动态/ 更多

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

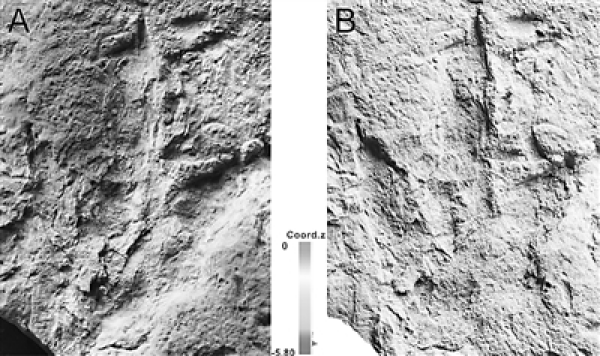

图为哈密兽脚类恐龙足迹化石。受访团队供图

记者10月9日从中国科学院古脊椎动物与古人类研究所(以下简称中国科学院古脊椎所)获悉,该所科研人员在新疆哈密距今约1.3亿年—1.2亿年前的下白垩统吐谷鲁群胜金口组中,发现9个兽脚类恐龙足迹化石。他们依据足迹的大小,推断造迹恐龙的臀高约65厘米、体长约171厘米、体重约30千克,是小型兽脚类恐龙。这是哈密翼龙动物群首次发现恐龙足迹化石。相关研究论文在线发表于《历史生物学》杂志。

“我们可以从足迹化石上获取一些古生物生态习性方面的信息,这些信息是骨骼化石无法提供的。”论文通讯作者、中国科学院古脊椎所研究员汪筱林说,在骨骼化石稀少或缺乏的情况下,足迹化石的研究可以弥补骨骼化石记录的不完整性,获取造迹者的基本特征,比如其类型、臀高、体长和体重等。

同时,特殊的行迹特征也可以反映造迹者生前的一些特殊行为习性,如运动姿态和速度、捕食行为等。此外,保存完好的足迹化石,还可以反映造迹者足部软组织的部分特征。

上述兽脚类恐龙足迹化石是由汪筱林领导的哈密科考队近年来在哈密雅丹地区发现的。“哈密雅丹地区是世界上面积最大的翼龙化石产地,数以亿计的翼龙曾经在这里繁衍生息,是名副其实的翼龙伊甸园。在哈密雅丹地区发现兽脚类恐龙足迹化石尚属首次,增加了哈密翼龙动物群的生物多样性。”汪筱林介绍。

研究团队发现,哈密兽脚类恐龙足迹整体为窄长型,平均长约16厘米;造迹者两足行走,拥有功能性三趾,在趾远端可见清晰的尖锐爪迹,是小型兽脚类恐龙。“这一发现进一步扩大了小型兽脚类恐龙足迹的分布范围,也为推断哈密翼龙动物群兽脚类恐龙身高、体长等信息提供了足迹学依据。”汪筱林说。

(原载于《科技日报》 2023-10-12 06版)

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)