主要职责

中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:

一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+

院况简介

中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。

1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+

院领导集体

科技奖励

科技期刊

科技专项

科研进展/ 更多

工作动态/ 更多

工作动态/ 更多

中国科学院学部

中国科学院院部

语音播报

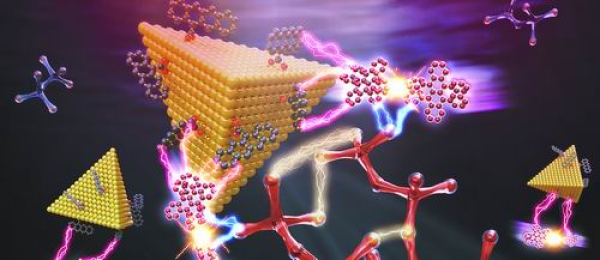

利用低毒性量子点开展近红外光子上转换和有机催化合成示意图。大连化物所供图

中国科学院大连化学物理研究所研究员吴凯丰团队率先实现了低毒性量子点敏化的近红外至可见光的上转换,并将该体系与有机光催化融合,实现了高效快速的太阳光合成。这一交叉创新型研究成果对光化学和光合成技术的发展具有重要意义。2月6日,相关研究发表于《自然-光子学》。

太阳光中蕴含着大量红外光子,但这些光子不为人眼所见,且能量较低,通常难以有效转化和利用。红外光到可见光的上转换在能源、医学等诸多领域具有重要意义。然而,此前报道的近红外光敏剂普遍效率较低或含有贵金属和有毒金属,相对廉价、环保的高效近红外光敏剂仍有待开发。

前期工作中,团队深入系统地研究了量子点敏化有机分子三线态的动力学机制,并探索了这些新机制在光子上转换、有机光合成等领域的初步应用。此次研究中,团队聚焦于铜铟硒(CuInSe2)基近红外量子点。该类量子点相对绿色环保,可用于替代剧毒性的铅基近红外量子点。

团队制备了硫化锌(ZnS)包覆的锌(Zn)掺杂铜铟硒核壳量子点,有效解决了该类量子点缺陷多和稳定性差的难题,随后构建了溶液相上转换体系。该体系成功实现了近红外至黄光的上转换,量子效率高达16.7%。团队将该上转换体系与有机光催化融合,把上转换产生的红荧烯单线态直接用于“原位”有机氧化、还原、光聚合等反应,巧妙避免了上转换光子传播至溶液表面所经历的量子点重吸收损失。此外,得益于近红外光子的有效利用和量子点的宽谱吸收特性,该上转换-有机催化融合体系可在太阳光下高效、快速运行。在室内窗台上,几秒内即可实现丙烯酸酯的光诱导聚合。

“一个世纪以来,在阳光下进行有机合成是许多科学家的想法,但前期探索主要局限于利用太阳光中的可见光子。”论文通讯作者吴凯丰说,“这项研究将太阳能合成的范围扩大到了阳光中丰富的可见光和近红外光子,将有力推动光合成技术的发展。”

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41566-023-01156-6

扫一扫在手机打开当前页

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1  京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)