|

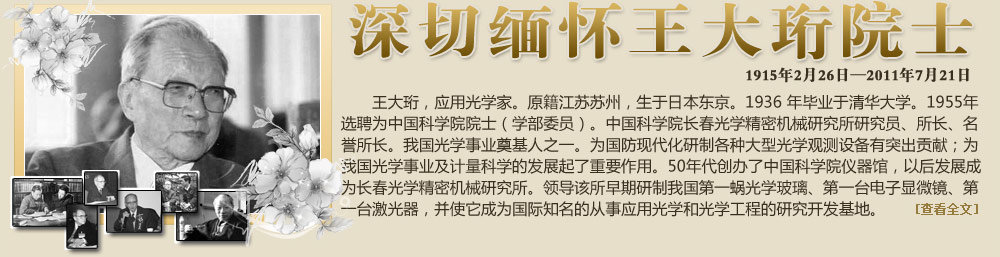

| ■王大珩 |

王大珩,江苏苏州人,中国科学院院士,中国工程院院士。一九三六年毕业于清华大学物理系。一九三八年留学英国,获伦敦大学帝国学院技术光学专业硕士学位。一九四八年回国。曾任长春光机所所长。一九八六年与王淦昌、陈芳允、杨嘉墀联合向中央提出了发展我国高技术的倡议(八六三计划)。

“只要能做事就成”

1951年1月24日,经钱三强推荐,中国科学院决定,任命我为仪器馆筹备委员会副主任,负责主持仪器馆的筹备工作。

摆在我面前的是这样一种现状。在旧中国留下的废墟上,寻找不到一处可以完全利用的基础,中国几乎就没有应用光学!“没有”,这是一个最令人灰心沮丧的现实了。在“没有”面前,我们一般的反应大多是失望、退却和逃遁。但对有些人来说,“没有”却往往是一个最可以引起兴奋的现实,因为“没有”,你才可能得到一个新的发展空间,因为“没有”,你才有可能从事一项具有开创意义的新事业。我想,我就是冲着“没有”这两个字来的。如果中国“有”,我就不会百折不挠了。无论如何,我是绝不会因为“没有”而退却的。从此,我开始了一生的追求——发展祖国的应用光学事业。

我几下东北,经过详细考察后决定把仪器馆迁往东北,设在长春市。

近几年,我常常想到这样一个问题:当初我主张把仪器馆设在长春这件事,究竟做得对不对?直到现在还常有人用开玩笑的口吻责备我,说你当初干吗非要把仪器馆建在长春呢?如果不是你,我们就都在北京了。北京的条件多好!我就想,是啊,当初我为什么一定要把仪器馆建在长春呢?无论从过去和现在来看,我当初这样做都是没有错的。长春有工业基础,有一定的条件,有利于光学事业的发展。那时候,我心里的目标就是要把长春建成中国最大的光学基地,建成像德国的“蔡司厂”那样世界闻名的光学城。现在长春不是真的成了我国最大的光学基地了吗?

我又反过来想:那么,究竟是哪里不对头了呢?想来想去我得出结论:是时代不同了,人的观念不同了。我们那代人,能得到一个机会为国家做点事情,就心满意足,现在不同了。有一回,我女儿的一位同学考上了长沙国防科技大学,他问我去那里好不好。我回答说,好哇,当然好!女儿却在一边用鼻子哼一声,说:学校好算什么好?爸爸好才算好呢!只要有个好爸爸,上再差的学校毕业后也能分配到好的城市,分一份好的工作。爸爸不好,上再好的学校也白搭,等着毕了业去边远地区钻穷山沟吧!我当时很吃惊,没想到现在的年轻人想问题这么实际。我不是反对年轻人要实际一点,实际也有大小之分,不能只顾了个人生活的小实际而不顾国家的大实际是不是?一提起“实际”,我心里很不舒服。我们这代人是习惯了把做事放在第一位的,个人生活其次。我们做起事情来,从来不会从个人生活的角度去考虑问题,都是从国家考虑,从事业考虑。无论是怎样艰苦的地方,大家都是高高兴兴地打起铺盖卷说去就去了。

“尽快搞出中国自己的光学玻璃”

筹建仪器馆,我想到的第一个人就是龚祖同。他在柏林工业大学攻读应用光学专业。1938年龚祖同回国。从那时候起,他就一直为发展中国的光学事业,为研制光学玻璃而四处奔波。我立刻任命龚祖同为光学玻璃实验室主任,并郑重地把自己最看重的研制光学玻璃的工作交给了龚祖同,同时交给龚祖同的还有我积累了十几年的经验和我在英国研究出来的光学玻璃配方。龚祖同十分激动。

有人问我为什么要这样做?我为了光学玻璃,已追求了许多年,牺牲了许多唾手可得的个人利益,做了许多的学术准备。但我为什么要在条件成熟、机会来临的时候,把自己积累的宝贵经验交出来,把一个难得的机会让给别人?

说老实话,我何尝不想!这显然是一件谁做谁出成果、谁做谁出名的事。那么,究竟是什么促使我这样做的呢?是责任!责任,是可以使一个人在瞬间完成某种转变的巨大砝码。当我接下仪器馆的工作,开始用中国科学院仪器馆馆长的眼光看问题的时候,当我意识到发展中国光学事业、精密仪器事业的重担已经压在我肩头的时候,我就已不再是昨天的我了。这时的我心里已经容不下丝毫杂念了,我只剩下了一个念头:尽快搞出中国自己的光学玻璃来!

在中国第一炉光学玻璃的后面永远地留下了龚祖同的名字。我对此没有遗憾,没有私念,只有对学长龚祖同的真诚祝贺和感激。

“比做学问更重要的是做人”

我有个学生叫赵文兴。1982年,赵文兴要去德国参加一个学术会议。临行前,他把准备在这个会议上发表的一篇文章拿给我看。文章写得很好,但我一眼就发现他把我的名字署到前面了。这篇文章的整个观点倒是我的,是我在英国时就想到的问题,但我一直没有机会去做,没有得到证实,我就把这个题目交给了赵文兴。是赵文兴成功地做出了这个实验,又是他据此写出了这篇论文,因此,这篇论文的署名理应是他在前我在后。我就毫不犹豫地把名字的顺序改过来了,但赵文兴认为自己只是做了一些实验工作,证实了导师的观点,把自己的名字署在导师前面他总觉得不应该,就又把名字的顺序改了回来。定稿时,看到他又把我的名字署在前面了,就引起了我的重视。我想,署名的事情看起来很小,但实际上很大。做导师的在署名问题上应该十分严肃。不能仗着自己是导师,就不管做没做工作也要署名,不管做没做主要工作也要把名字署在前面。这种署名是丢人格的。我们做导师的应该用自己的行动向学生证实这个道理:比做学问更重要的是做人。于是,我把名字的顺序更改过来。

后来,又是因为署名的问题我朝赵文兴发过一次火。那是赵文兴在做另一篇论文的时候。这篇论文也是基于我的观点,由赵文兴做实验,写出论文。但因为其中存在着一些有可能引起争议的问题,在发表时赵文兴十分谨慎。他与副导师经过反复商量之后,从不给我增添麻烦的角度考虑,决定不在文章上署我的名字,只用赵文兴自己的名字发表。我不了解其间隐情,所以当我看到这篇文章后十分生气。我认为赵文兴在署名问题上仍然缺乏严肃认真的科学态度,立刻把赵文兴叫来责问。当时,赵文兴看到我发火了,就紧张起来,结果装了一肚子委屈走了。后来,还是赵文兴的副导师把情况向我解释清楚了。了解到实际情况后,我给赵文兴写了一封道歉信。尽管我是他的导师,但是导师有错更应该主动承认错误,这不是面子问题,这是做人的问题。

“我请求你让我把这个权利留给我自己”

1983年,我当选为中国科学院科学技术部主任,而后调入北京中科院工作。长春光机所现任所长曹健林是继我之后的第四任所长。

当年,我创建光机所的时候虽然科研基础差,人力物力匮乏,但毕竟那是一个倾全国之力支持科技发展的年代。那时候,只要是科研需要,党和上级领导要人给人,要物给物。

如今不同了。曹健林当所长的今天,恰逢改革大潮兴起。国家改变了原有的拨款制度,大量削减事业费,吃了几十年皇粮的光机所,说“断奶”就一下子“断奶”了。面对拨款制度改变后的严峻局面,维持偌大一个光机所的生存就成了曹健林的主要工作。曹健林需要思考许多对我们这些科学家来说曾经是十分陌生的课题:他要考虑如何带领这么大的研究所走出生存的困境;他要考虑如何才能既保证光机所的生存,而又不失其科研单位的基本性质和科学水平;他要考虑市场,要以经济效益为中心;他还要考虑从事高新技术研究和产品开发的新思路。

对曹健林来说,最难面对的还是在商品经济浪潮的冲击下,知识分子群体的意识分化。市场经济在知识分子面前展开了一个充满诱惑的世界,而市场经济的日渐活跃,又逐渐淡化了主流意识形态,这使越来越多的知识分子开始改变了自己的价值取向。他们开始拒绝传统知识分子的“士”之人格,不再甘心固守精神和清贫了,他们变得越来越实际。

有一次,曹健林来北京找我。他吭吭哧哧地绕了半天也没说明来意。我觉得很奇怪,曹健林从前不是这样的。当年,他刚从国外读完博士回来,根本不认识我就敢贸然闯进我家,请我出面支持他申请“863计划”中的一个科研项目。那次,他申请的是X-射线膜层方面的研究课题,这个项目人家花了几十万,他说我只要一万元,保证把这个课题做出来!我被他的热情感动了,通过交谈,我相信他具有这个能力,所以我当即提笔为他写了推荐信。结果,他果然只用了一万元就把这个项目做出来了。我想,曹健林是一个习惯明确表达自己想法的人,他这个样子一定是有难以说出口的话,我突然想起,眼下正是推选中科院院士的时候,我是科学院主席团成员,在院士的评选中能够起到一些作用,曹健林一定是为了这件事来的。我对他说:“说吧,你想给谁说情?”

曹健林当时就愣了,他没想到我会主动把话挑明,就一五一十地对我说了。站在所长的角度,曹健林想在这次院士推选中为所里多争取一个名额。他说临行之前,他们所里几个领导商量一下,觉得推荐的这个人是我的学生,我很有可能使点劲儿。

听了曹健林的讲述之后,我很久很久没有说话。他不懂,他这是给我出了个天大的难题。我历来鄙薄把社会上的关系学带到科技界的做法,历来鄙薄科技界中以师承关系相互照应的不良风气,我自己怎么能这样做呢。孟子说,枉己者,未有能直人者也。既然我告诉我的学生比做学问更重要的是做人,我就得自己先做正这个人。沉默了很长时间,我很真诚地对曹健林说,你知道吗?现在的中科院院士中,有10个人曾经做过我的学生,但是,他们这些人却没有一个是由我提名当选院士的。我不知道怎么样才能向你说清楚这件事,我只想请你答应我,今后不要再向我提这样的要求好不好?我请求你让我把这个权利留给我自己。

“老老实实地用科学的态度来对待科学”

现在,社会上有一种风气,就是利用名人效应做文章。

前几年,有个公司提出请我和何泽慧、彭桓武三位去做顾问,说是除了每月要付给我们每人一笔顾问费外,每年还可以享受一次旅游。我想,当顾问虽说不必负太多的责任,但也不能稀里糊涂就答应。我就跑去认真了解这个公司的具体情况。经过了解,我发现这个公司的业务与我们三人的专业根本就不对口。我说这怎么行?!人家说没关系。人家的意思很明确,并不指望这三个老家伙做什么事情,要的只是我们头顶上这个著名科学家的名。我一听是这样,当时就毫不迟疑地把这个顾问给辞掉了。我不仅自己推却了这个顾问,还去找何泽慧和彭桓武,告诉他们说,你们都不要去了,那个公司的业务与我们不对口。

现在常有各种各样的研究成果请我参加鉴定会。这个事情我把握住一条,就是与自己的专业没关系的一律回绝。有个公司出了一种新产品,托人请我主持鉴定,一直托到我妹妹头上。我妹妹说你要是能出面主持鉴定,人家那边就让科委主任出来作陪。我说,笑话,这不是谁出来作陪的事。我又不是干这个的,我有什么权利主持这样一个产品鉴定!对那些与我的专业有关的科研成果鉴定会,我也把握住一条,就是只要参加的就一定要说实话。我认为对科研成果进行评价,就应该一是一二是二,绝不能顺人情说好话。在科学面前,再大的名气都是毫无用处的,科学是一个自我校正系统,任何错误在其中都不可能长期隐瞒下去,只能老老实实地用科学的态度来对待科学。有一次,我参加一项科研成果鉴定会,虽然对结果不满意,但我得知这是很多科研人员干了很长时间才搞出来的成果,实在不忍心太伤害他们这些付出了许多心血的人。两难之中,我不得已耍了个“滑头”,在鉴定中写下这样评语:经过实验,数据可信。我的意思是说,这些数据是他们在实验中得出来的,因此是可信,但可信的不一定没有问题,不一定都是对的呀。

给邓小平写信

1986年初,我参加了一个有关方面组织的对美国“战略防御计划”的研讨会。我认为这是一次世界性的高科技发展机会,我们中国应该把握住这个机会,积极参与世界性的高科技领域竞争,不能延误时机,尽早出台相应的决策!

这天晚上,我国著名的无线电电子学家陈芳允先生来到我家。原来,陈芳允也和我一样,开完会后心情焦急难耐,就跑来找我商量办法来了。

当天晚上,我动手写《关于跟踪研究外国战略性高技术发展的建议》。因为这件事在我的心中已经酝酿很长时间了。建议写完后,我除了和陈芳允商量外,又找到了担任核工业部科技委副主任的王淦昌和担任航天部空间技术院科技委副主任的杨嘉墀两位先生,请他们一起帮助斟酌。

1986年3月3日,我给小平同志写下了这样一封信:

我们四位科学院学部委员(王淦昌、陈芳允、杨嘉墀、王大珩)关心到美国“战略防御倡议”(即“星球大战”计划)对世界各国引起的反应和采取的对策,认为我国也应采取适当的对策,为此,提出了《关于跟踪研究外国战略性高技术发展的建议》。现经我们签名呈上。敬恳察阅裁夺。

当日,这封信顺利地送达小平同志手中。

3月5日,看过我们四位老科学家联名签署的《关于跟踪研究外国战略性高技术发展的建议》之后,邓小平当即作出批示:

此事宜速作决断,不可拖延!

小平同志批示下达之后,国务院立刻会同有关部、委、院、所,组织了几百名专家,进行了周密的调查论证。在充分论证的基础上,制定出了我国的《高技术研究发展纲要》。

1986年11月18日,国务院正式发出了关于《高技术研究发展纲要》的通知。至此,一个面向21世纪的中国战略性高科技发展计划正式公诸于世。

“863”把中国一下子推到了世界高科技竞争的起跑线上。