语音播报

如果有人问我,现代神经科学最难解决的问题是什么,我想我会毫不犹豫地回答是记忆。记忆,它在生物界中是如此常见,无论是堪称智慧无双的人类,还是全身总共只有302个神经元的线虫,甚至是只有一个细胞的酵母菌,都存在记忆现象。正是从小到大林林总总的记忆,赋予了我们不同的性格,树立了我们不同的三观,让不同的人走向了不同的道路。可是,这个重要到无以复加的记忆,它的本质究竟是什么呢?他是以什么形式存在于我们大脑之中的呢?遗憾的是,时至今日,依然没有人能很好地回答这两个问题。

在古代,无论东方还是西方,人们普遍相信包括记忆在内的一切意识活动都源自一种叫做“灵魂”的东西,它是绝对形而上的,不可被研究的。可能正是因为这个原因,真正去探讨记忆本质问题的古人简直是凤毛麟角。最早思考这个问题的人是古希腊伟大的哲学家,自然哲学的先驱亚里士多德。与当时将灵魂视为神圣不可亵渎之物的普遍想法不同,亚里士多德认为灵魂是可以被研究的,于是很自然的,记忆也是他研究的对象之一。他在其著作《论记忆》中提出:就像是用印章敲出印迹一样,外界的刺激也会在灵魂上产生“印迹”,这些“印迹”会改变灵魂的样式,从而塑造出不同的人格。年老者的灵魂就像风化的岩石一样,上面留下的“印迹”会逐渐被侵蚀,所以老人会失去记忆。而不同的人拥有不同的记忆力,是因为不同的人,灵魂质地也不同。有的人太软,“印迹”很快就被侵蚀了,有的人太硬,“印迹”难以产生,只有“软硬适中”的灵魂才能产生强健而长久的记忆。诚然,古人的朴素观念不能和现代科学理论同日而语,但亚里士多德的理论是人类历史上首次把记忆的获得与储存分开来讨论,进而定义了什么是记忆。现在的科学家们把信息被储存,继而影响行为的现象定义为记忆,而获取记忆的过程,则称为学习。学习和记忆就像是一对无法分开的孪生子,所以神经科学上总是用“学习记忆”一词来描述这个领域。在科学探索的道路上,明确的定义总是万里开疆的第一步。

亚里士多德(前384—前322),古希腊著名哲学家,大部分经典科学概念的定义者,在其著作《论灵魂》、《论感觉》、《论记忆》等中都详细探讨了思维和意识问题。

但是研究学习记忆并不是一条轻松的道路,最先挡在人类眼前的拦路虎叫做行为范式。我们知道生物学家研究东西总是喜欢在诸如小老鼠之类的动物上做实验,可以说没有实验动物就没有生物学的今天。而在研究神经科学的过程中,最为重要的就是观察动物的行为:切掉某根神经,动物的后腿不动了,我们就知道这根神经是操控后腿运动的;切掉哪个脑区,动物总是整晚失眠,我们就知道那个脑区跟睡眠觉醒有关系。这种为某种研究目的而设计的行为学实验就叫做行为范式,一个好的行为范式能够大大加深科学家对神经机制的理解。可是轮到学习记忆头上,事情就不好办了,动物不会说话,更不会读书写字,我们该如何建立一种让大家都信服的专门用来研究学习记忆的行为范式呢?

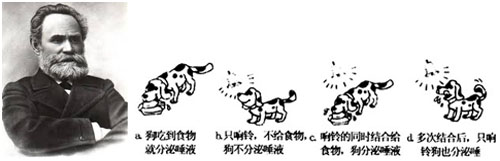

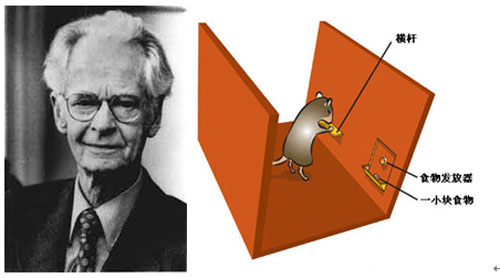

解决这个问题的是两个名字至今都如雷贯耳的伟大科学家——巴普洛夫和斯金纳。俄国生理学家巴普洛夫最早的研究领域是消化系统(他也因此而获得了诺贝尔生理及医学奖),在一次测试狗产生唾液的实验中,他偶然发现,当负责给实验狗喂食的饲养员进入房间的时候会碰响门铃,而这声门铃声会导致狗的唾液分泌量大大增加。他又另外寻找了实验室之外的狗,发现那些狗的唾液分泌并不受门铃的影响。很显然,他实验室的狗记住了门铃和食物的联系。经过一系列实验后,大名鼎鼎的条件反射被发现了。在巴普洛夫之后,美国心理学家斯金纳更是大大拓展了条件反射的概念。他设计了一个操作箱,在这个箱子里面有一个操纵杆,被关在这个箱子里面的动物——例如一只小鼠——只有亲自触碰到这个操纵杆才能获取一定的奖赏,比如一小勺美味的食物。一开始,小鼠可能只是误打误撞碰动了那个操纵杆而“意外”获得了一些食物,但是久而久之,小鼠就会学习到触碰操纵杆和食物的联系,继而一旦觉得肚子饿就主动地去触碰操纵杆。这种依靠动物自身操作来实现的条件反射叫做操作性条件反射,而相对的巴普洛夫建立的条件反射范式则被称为经典条件反射。

巴普洛夫(1849—1936),俄国著名生理学家,高级神经活动研究的奠基人之一。右侧是他的经典条件反射示意图。

斯金纳(1904—1990),美国心理学家,新行为主义心理学派的代表人物右侧是其操作性条件反射行为实验中最常用的实验装置。这个装置后来被称为斯金纳盒。

有了良好的行为范式,对学习记忆的探索终于可以从形而上的哲学思考中脱离出来,放在实验室中科学地研究。但此时此刻的探索还停留在行为层面,学习记忆的生理学机制依然如同一个黑箱子一样摆在人们的面前,我们可以知道什么样的操作会导致什么样的行为,可是其中的详细机制却还全然没有头绪。

虽然在很早的古代,就已经有一些先驱敏锐地意识到大脑才是思维的物质基础。可是在人类的漫漫历史中,东西方的主流思想似乎一直认定那颗怦怦跳动的“心”才是一切意识活动的源头,就这样我们的祖先一直“心想”了数千年,也没“用心”想出大脑究竟有何作用,中国的古人甚至认为脑只是一个不堪大用的脂肪仓库,所以形容一个人胖而无用就说他是“脑满肠肥”。这种错误认识一直到启蒙运动之后才有了转机,十八世纪后,在诸如阿斯特鲁克和洛兰图等学者、医生的工作下,大脑是意识和思维的器官才逐渐成为主流学界的共识。但在那个时代,人们对大脑的认识还是相当粗糙甚至是玄幻的,以至于在十九世纪开始流行起了不亚于现代星座迷信的“颅相学”。尽管有各种错误认识,但就是在这样的年代里,神经科学走向了成熟,许多脑区的功能被破解出来,可以说现代神经科学的大量重要基础就是在那个时代被打下的。可是在一片繁荣之中,学习记忆却像是一个被神经科学界抛弃的孤儿,在两百多年的时间里一直鲜有进步。

1933年美国美国康涅狄格州,一个叫做亨利·古斯塔·莫莱森的七岁男孩不幸遭遇了一次严重的车祸。没有人知道,这次车祸居然就这么意外地打破了研究学习记忆的僵局。这个不幸的男孩在车祸中头部遭到了严重的创伤,以至于留下了非常严重的后遗症——不定期的突发癫痫。随着年龄的增长,他的癫痫越来越严重,终于到27岁的时候,他几乎丧失了全部的生活自理能力。不堪忍受病痛折磨的他来到了哈特福德医院寻求治疗,在对他的检查中,神经外科医生发现他癫痫的成因是大脑两侧颞叶边缘系统的一部分脑区发生了病变。那个时代的外科医学远没有现在这么精细,更遑论什么医疗事故评审机制,医生对于这种情况的解决之道非常简单粗暴——哪里有问题,就把哪里切了。手术之后,莫莱森的病变脑区被完全移除,好消息是困扰他二十年的癫痫症状从此基本消失了,但坏消息是他出现了可怕的后遗症:他再也记不住任何新的东西了。从此,科学家们知道了控制记忆产生的最关键的脑区,就是那个莫莱森被摘除的,在颞叶皮层下边缘系统的一块区域,由于这块区域形状类似海马,所以它就被命名为海马区。后来,科学家们发现某些疾病,比如说阿兹海默病(以前称为老年痴呆症),就正是因为海马区的神经元大量死亡从而导致病人出现类似于莫莱森的症状。

亨利·古斯塔·莫莱森(1926—2008),学习记忆研究史上最重要的病人右图示意他被摘除的脑区,这个脑区包括大部分海马区以及少量海马区周边区域。

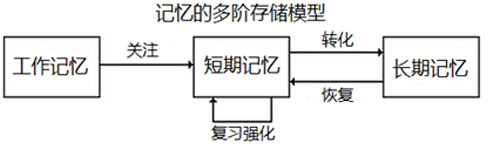

莫莱森的智力、人格或是已有的记忆都没有受到任何影响,但是他不能形成新的记忆,任何记忆都在他的脑海中一闪而过,只要一分神,他就会忘记之前他在做什么,遇到了什么人或是正在阅读的内容。正是对莫莱森的研究让科学家们知道了记忆可以根据时效分为工作记忆、短期记忆和长期记忆。工作记忆是为了完成当下的工作而临时产生的一些记忆,譬如你全神贯注做一件事情的时候,你会记得这件事情的大部分细节,但是一旦你完成这件事,为了做这件事而临时产生的记忆,比如说某个工具被顺手放在哪里之类都会消失;而短期记忆则是为了完成一些时间跨度比较长的工作而产生的临时记忆,比如说你的朋友约你去吃饭,在赴宴之前你一直会记得约定的时间地点,但是此事过后几个月你就会彻底忘掉这些细节。而长期记忆则会几乎伴随一生,比如初吻的情景,比如父母的模样。而莫莱森的工作记忆没有问题,但是工作记忆无论如何也不能转变成短期记忆了。

不同时效记忆相互转化的模型,这个模型被称为Atkinson–Shiffrin记忆模型。

除此以外,科学家们还对莫莱森做了很多很有趣的实验。有一次,研究莫莱森最多的科学家,加拿大心理学家布兰达·米尔纳让莫莱森按照镜子里面的图像在纸上绘画,这对常人而言并不是一个信手拈来的任务。一开始他做得也不好,但是经过长期的练习,莫莱森的技术居然也和常人一样进步了——尽管他自己丝毫不记得做过任何相关的训练。于是,科学家们意识到那些可以用语言描绘的记忆和那些所谓要用身体记住的记忆是不同的,这两种记忆后来分别被称为陈述性记忆和程序性记忆(或非陈述性记忆)。

就是在对他一次又一次的研究中,科学家不仅第一次把虚无缥缈的记忆同实实在在的大脑区域联系了起来,而且还建立了对记忆更准确的分类,除了上述提到的两种分类方法外,还有按照记忆的抽象或具体分为语义记忆和情景记忆,按照是否有意识分为外显记忆和内隐记忆等等。这种科学的分类可以说是继亚里士多德定义记忆以来最为重要的概念扩展。

海马的发现让科学家们意识到记忆并不是如之前大多数人所认为的那样弥散在整个脑区,而是只与特定的若干脑区相关。由于有巴普洛夫和斯金纳建立的行为范式,通过简单地损毁和修复实验,人们找到了越来越多的与记忆相关的脑区,比如伏隔核、杏仁核、丘脑等等,它们都在记忆的形成与存储、调用中扮演了不同的角色。

科学的车轮永不停歇地滚滚前进,在探索学习记忆奥秘征途上的科学工作者们也不会满足于这一次胜利,好奇心依然在驱使人们探索地更深入、更细致。学习记忆相关的脑区和神经通路被找到了,可是人们不禁又要问,记忆是以怎样的形式被储存的呢?人的大脑中没有硬盘,没有闪存,却拥有者近乎无穷无尽的记忆,例如一个来自美国的孤独症患者金·匹克,他可以准确无误地记住超过9000本书的内容,只要是听过一遍的曲子便能终身一点不差地演奏出来。很显然,神经元拥有储存信息的能力,可是人的神经元在正常情况下终其一生都没有明显的数量和结构改变,那它是用什么方法编码、存储这些信息的呢?就算知道了与学习记忆相关的脑区,不知道其中的神经元运作机制的话,记忆的奥秘只不过是从一整个黑箱子变成了一串黑箱子而已,勇于探索未知的科学家可是憋足了一口气非要把这个这个黑箱子里面每一个零件都拆出来仔细观察一遍不可呢。

其实在二十世纪初,就已经有一些科学家隐约找到了神经元或神经通路发生变化的证据,1923年,也就是莫莱森出生前三年,一个叫卡尔·莱施利(Karl Lashley)的美国心理学家就在对猕猴学习记忆的研究中提出了神经系统可以发生变化的理论。可在那个时候,主流学界的理论是神经系统就像是一台线路复杂的计算机,神经元就像是其中的硬件系统,它们可以加载不同的程序,但是本身不会发生变化。所以在那个时候,莱施利的理论孤掌难鸣,并没有被同行所接受。

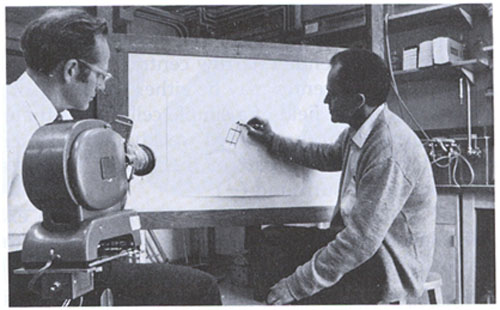

然而到了二十世纪后半页,随着一系列技术进步,人们有了更强大、更精细也更便捷的工具来探索生命的奥秘,这时电生理进入它发展的黄金时期。有了电生理技术的支撑,科学家们就可以观察到神经元更细微的变化,神经元固定不变的思想开始受到了挑战。1970年,两位研究视觉神经机制的北美科学家大卫·休伯尔(David Hunter Hubel)和托斯坦·威泽尔(Torsten N. Wiesel)做了一个实验:它们把猫的一只眼睛从出生起就缝合起来,于是这只猫从睁眼开始就只能“一目了然”地观察这个世界。等这只猫长大以后,它们检查了其大脑视觉处理区域是否发生了什么变化。结果非常惊人的,它大脑中原本平均分配给两只眼睛的神经通路现在百分百地分配给了当初没有缝合的那只眼睛,而那只被缝合的眼睛与大脑的连接则几乎消失了。这项研究以它精妙的设计无可辩驳地证明了神经系统确实是可以发生变化的。后来,科学家专门发明了一个词叫做“神经可塑性”(Neuroplasticity)来表示神经元这种可以发生变化的潜力。

休伯尔(1926—2013)与威泽尔(1924—)在研究视觉神经机制

既然神经元和神经系统是具有变化潜力的,那么人们就会很自然地联想到这种变化可能就是记忆形成的生理基础。现在回过头来看看亚里士多德的学说,如果把他理论中的“灵魂”换成“神经系统”的话,似乎确实有很多问题能够自圆其说。于是科学家们迅速行动起来探索神经可塑性的规律。功夫不负有心人,1973年,两位科学家Bliss T.V和Lomo M在高频电刺激家兔海马神经元后,发现这个神经元会变得更容易兴奋,而且这种状态可以维持几小时乃至几周时间,这种效应被命名为“长时程增强”(Long-lasting potentiation,LTP);九年后,另外两位科学家M. Ito和M. Kano在研究小脑的某种神经元时发现了与长时程增强相反的效应——“长时程抑制”(Long-lasting depression,LTD)。

既然中枢神经作为一个整体具有可塑性,那么在一个简单的神经回路中是否也会有类似的效应呢? 1974年,当今还在世的最伟大的神经学家之一,神经学界泰斗级人物,美籍奥地利科学家埃里克·坎德尔(Eric Kandel)为这个问题找到了答案。

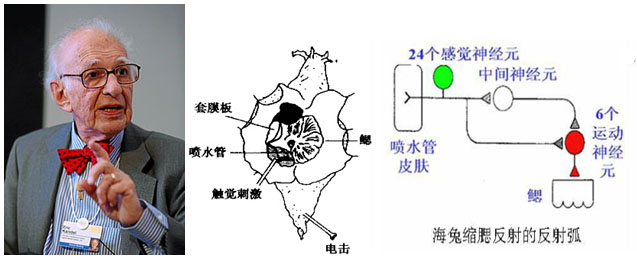

坎德尔的实验对象是海兔,一种外形很萌的海洋腹足类动物。他建立的行为范式是海兔的缩鳃反射,所谓的缩鳃反射,是海兔的身体在受到刺激的时候会把自己柔嫩的外鳃缩回体内以免其遭受伤害,这是一种比较先天就有的简单反射,其本身并不属于学习记忆范畴。坎德尔首先用水流冲击海兔的皮肤,海兔受到刺激引发缩鳃反射。但是如果在短时间内频繁地冲击海兔,海兔就会“意识到”这种刺激并没有危险,于是缩鳃反射就会被减弱,换言之,就是要用更强烈的水流才能再度引发缩鳃反射,这种改变就叫做“习惯化”。反之,如果在水流冲击的同时给海兔一个伤害性的刺激,比如说来一点电击,那么海兔的缩鳃反射就会被增强,这就叫“敏感化”。习惯化和敏感化可以认为是最简单的一类学习记忆,有趣的是,即便是这么简单的记忆现象,也会有短期记忆和长期记忆的区别:偶尔一次频繁刺激导致的习惯化只能维持数分钟时间,但是如果在几天内周期性地“训练”海兔,那么这样的习惯化在停止训练三周后依然可以继续存在;当然,敏感化也一样存在这种现象。之所以用海兔的缩鳃反射做实验,是因为海兔的神经系统相对简单,在这种最简单的学习记忆行为范式中只涉及到24个感觉神经元,6个运动神经元以及少数中间神经元,这样只要分别一个一个记录这些神经元的活动,研究人员就可以观测到一整个行为范式中全部的神经活动细节。

坎德尔(1929—),二十世纪最伟大的神经学家之一。右图是他的海兔实验基本原理示意图。

经过细致地实验和分析,坎德尔的团队终于用详细的数据证实了在学习记忆过程中确实存在长时程增强的现象。在后续研究中,各地的科学家也相继证实长时程抑制同样对记忆的形成有着关键的作用。不但如此,坎德尔的研究还把学习记忆的机制扩展到了分子层面。经过超过十年的艰苦探索,他发现了在短期的习惯化过程中,神经元会产生一种叫做“环磷酸腺苷”(cAMP)的小分子,这种小分子又会作用于一种叫做“cAMP依赖性蛋白激酶”(PKA)的蛋白质,而这个蛋白又会作用于另一种称为“cAMP反应元件结合蛋白”(CREB)的蛋白,而这种蛋白则会直接影响神经元的基因表达,从而改变神经元内部的物质成分,进而导致整个神经元的敏感性发生变化。不过这种变化只是暂时的,一旦刺激停止,cAMP就会被逐渐降解,一旦cAMP的浓度降低到一定程度,整个信号通路就会从源头上被终止,并最终使一切又回归原点。而在长时程效应中,则会有更多的小分子和蛋白质被卷进来,经过复杂的信号传导后最终导致神经元突触数量发生变化。而突触相当于是神经元与神经元之间的接口,接口数量变了,神经元之间交流的能力自然也就改变了,而且突触无论是形成还是萎缩都需要较长的时间,所以长时程效应可以在刺激停止后依然存在很长时间。直到今天,坎德尔发现的分子信号通路依然是学习记忆分子机制研究当中最经典的信号通路之一,也正是因为坎德尔对学习记忆机制研究的巨大贡献,他与另外两位科学家共同荣获了2000年的诺贝尔生理及医学奖。

尽管取得了无数的进步,但是记忆的黑箱却还远远没有被洞明,如果说学习记忆是一座高峰的话,现在的我们还只是在山麓徘徊而已。我们发现地越多,就会看到更为广阔的未知领域。虽然我们知道了神经具有可塑性,但是到目前为止发现维持时间最长的长时程效应也不超过半年时间,这很难解释那些终身难忘的记忆。此外,虽然有一些大脑损伤的病例会出现丢失一部分记忆的情况,但是时至今日,也没人说得清记忆究竟是储存在整个大脑中,还只是固定存储在某几个位置上,近期的研究倾向于认为大脑前额叶皮质是记忆存储的核心区域,不过这种理论还需要更多证据的支持。而更本质的问题,记忆是如何被编码的则更是让人一筹莫展。

进入21世纪后,生物学有了更长足的发展,许多前人难以想象的新工具、新方法被开发出来。借助于钙成像技术和双光子显微镜,我们可以像科幻片里一样很直观地看到信号顺着神经纤维传递;利用经过特殊改造的腺病毒和狂犬病毒,我们可以很轻松地在活体上标记、追踪我们感兴趣的神经纤维和神经信号;通过光遗传技术,高度特异地操控某一类乃至某一个神经元得以成为可能。种种进步都在宣告着一个神经科学研究新纪元的到来。

比起需要亲自手绘神经元形态的前辈们,如今拥有这些新技术的科学家们可以做更多更有意思的实验。看过《盗梦空间》或是《全面回忆》之类电影的朋友们可能会觉得其中植入虚假记忆的技术非常引人入胜,而在今天,聪明的科学家们已经采用种种手段将这种科幻变成了现实,这也从一个侧面说明了想象力总是人类科技进步的指路明灯。

在众多制造虚假记忆的尝试当中,日本生物学家利根川进(Tonegawa Susumu)可以说是其中的佼佼者。注意,我给他的头衔是生物学家,因为这个利根川进可以说是个神人,他年轻时候的志向是做个工程师,但是受到当时二战后日本国内一些反美情绪的影响,他改为立志要成为一个超越美国人的大科学家。在美国获得博士学位后又做了几年博后,之后因为签证到期而去瑞士巴塞尔大学从事科学研究。他一开始的研究领域是免疫学,并由于发现了基因编码抗体的机制而获得了1987年的诺贝尔生理及医学奖。然而在此之后他忽然又对神经科学产生了浓厚的兴趣,进而完全终止了他在免疫学研究上的工作,全身心投入到了探索学习记忆奥秘的挑战中来。

利根川进(1939—),他的团队利用光遗传技术成功给小鼠植入了虚假记忆

利根川进之所以敢于尝试制造虚假记忆,是因为他的实验室和团队掌握了一种复杂却极为有用的科研工具,那就是光遗传(Optogenetics)。光遗传的原理比较简单,就是通过一些基因操作的手段将一些对光敏感的蛋白质,比如说紫红质通道蛋白(Channelrhodopsin,ChR)表达在自己制定的神经元上,同时给实验动物,比方说小鼠植入光纤。这样,只要一开灯,小鼠那些表达ChR的神经元就会兴奋起来,从而给他们的下游神经元发送信号。光遗传技术的发明让神经学家们只要摁摁开关控制灯光的有无就可以随心所欲地让自己感兴趣的神经元兴奋或抑制,同时却对其它神经元毫无影响,效果立竿见影,简直是再理想不过的工具了。

利根川进的研究团队首先设法定位了小鼠海马神经元中与某些恐惧记忆相关的神经元,然后再利用他们的光遗传工具去特异性地激活那些神经元。结果奇迹出现了,这些小鼠产生了一段实际并不曾经历的恐惧记忆,换言之,研究团队给这些小鼠“植入”了虚假的恐惧记忆。但是利根川进的团队并未就此止步,既然记忆可以“无中生有”,那一定也能“朝秦暮楚”。就在他们成功植入虚假记忆之后没几年,利根川进的团队又进一步做到了“改写”虚假记忆,他们首先利用植入虚假记忆的方法让小鼠对一间无害的房间产生了莫名的恐惧,之后又再一次“覆写”了之前的虚假记忆,从而让小鼠转而爱上了这间房间。

不得不说,很多时候,幻想距离我们真的并不遥远。

终于,人类探索记忆奥秘的故事到这里就要告一段落了。在漫长的历史中,科学家们付出了巨大的努力,取得了无数胜利,然而这些成就在真理的大海前只是沧海一粟,未来还有更多更趣的奥秘等待着人类去发掘。记忆的本质是什么?这个来自数千年前亚里士多德提出的命题,依然需要更多仁人志士去探索,去拼搏。

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

编辑部邮箱:casweb@cashq.ac.cn

© 1996 - 中国科学院 版权所有 京ICP备05002857号-1 京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)

编辑部邮箱:casweb@cashq.ac.cn

© 1996 - 中国科学院 版权所有

京ICP备05002857号-1

京公网安备110402500047号

网站标识码bm48000002

地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864

电话:86 10 68597114(总机)

86 10 68597289(总值班室)

编辑部邮箱:casweb@cashq.ac.cn