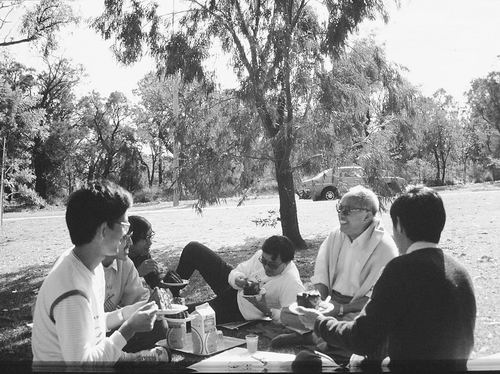

“只有和他的学生在一起,父亲才会有这样开心满足的笑容。”

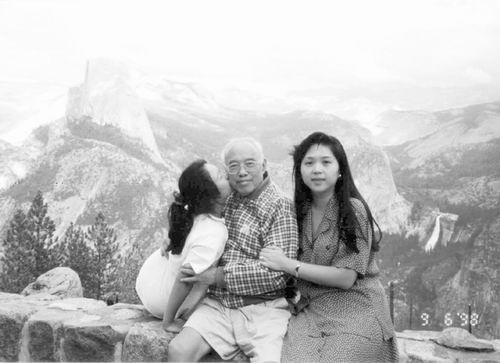

郭可信同女儿郭桦及外孙女在美国优山美地国家公园。

“你父亲就是一棵老桃树。这棵树怎么样?只需看它树上的果儿。”

6年前的12月13日,是父亲离开这个世界,离开我的日子。

每当寒风袭来,吹尽大地生机的时候,这个悲凉的日子,就会到来。

2006年的这一天,在我还没有作好心理准备的情况下,一直在我心目中像山一样的父亲走了。

骤然失去父亲的悲痛让我不知所措,消沉颓丧了很久很久。直到有一天,当我用心去读父亲留下的文字时,联想到我们生活中的许多对话、细节,突然意识到:我对父亲的理解实在太浅、太浅!也许是距离太近,也许是透过平淡生活这面魔镜,任何人都难以照出伟大,但是,“吹尽黄沙始到金”,当岁月流逝,当心智成长,当利益退场,皮袍下的“小”和“伟大”便自然清晰起来。

于是,我沉下心来,从一个女儿的角度,去细细品味父亲的事业,父亲的人生,解读父亲身上鲜明的个性和价值观,越品越为我有这样一个投身科学、专注忘我的父亲而感到骄傲,越读越为我有一个不为名利、修身养德的父亲而感到自豪。

悲痛当然是爱的表现,但是,能够把父亲的精神总结出来、传播出去,这,可能更是一种爱,一种大爱,一种更有价值和更有意义的爱。

这些年来,我已经养成了这样一个习惯:凡事在决定之前都要想,父亲会希望我怎样做?我想,这是父亲最希望我做的吧!

在很多人眼里,父亲的形象就如他的标准像一样:西装笔挺,一个慈祥而威严的老科学家,一双睿智的眼睛温和地看着世界。但是,我眼中的父亲,永远是一个衣着不甚讲究的老头儿,亮亮的大脑袋,圆圆的肚子,笨笨的动作,让我总有要给他画幅漫画的冲动,可惜没有这个才能,所以也只能是想象罢了。

与“诺奖”擦肩而过

电视上经常有这样的节目,主持人准备了很多词,让嘉宾选出最适合自己的。我常想,如果我们准备很多他生前的职位、身份、头衔让父亲自己选,他会怎样选择呢?我想,他会毫不犹豫地首先选出“科学家”。

可以说,父亲的一生是为科学而奋斗的一生。在他的世界里似乎只有科研,他心灵中最深刻的沉醉、忍耐、喜悦、焦虑、爱、恨,几乎全部都是围绕着科研而产生。

2011年10月5日,瑞典皇家科学院宣布当年诺贝尔化学奖授予以色列科学家Dan Shechtman。消息传出,在科研圈内乃至社会上都引起了不小的震动。那几天里,我的电话、短信不断,无一例外,都在为我们国家的科学发现与诺贝尔奖如此近距离地“擦肩而过”感到遗憾,同时表达对父亲的尊敬和怀念。

其实,自1984年底以来,这件事情一直是国内外科学界尤其是金属材料研究领域的话题。

1984年11月12日,Shechtman 及合作者在《物理评论快报》上发表的论文《一个具有长程取向有序而无平移对称的金属相》中宣布,借助电子显微镜获得一系列电子衍射图,他们在铝锰合金中发现具有五次对称的准晶体结构。

就在此时,父亲的学生张泽,也已经在过渡族金属合金中独立发现了五次对称电子衍射图。

2011年诺贝尔奖颁布后,遗憾之余大家也在猜测,如果郭先生还健在,会有怎样的感想和感慨。

其实,父亲对此事早已有过公开表态: “显然,Shechtman 等与我们做的是同一类实验,他们用的是铝锰合金 ,我们用的是钛镍合金。他们的论文发表在前,我们发表在后。事后我才知道,Shechtman 在1982年为了发展高强度铝合金,采用急冷凝固的工艺迫使更多的锰固溶在铝中。那时,他就偶然得到了五重对称电子衍射图,为此,他请教了冶金学权威Cahn 教授,得到的答复为:这是五重孪晶的复合电子衍射图。Shechtman 没有被说服,继续做细致的电镜实验,才终于在1984年肯定它是二十面体准晶。当然,我们的镍钛二十面体准晶是独立的发现,并且也是在发展高温合金过程中的偶然发现。”

在这段话里,我们可以看出父亲对待这件事的态度。科学就是科学,容不得半点虚假,对待成绩和荣誉亦是如此。

花果山上的“老猴王”

私下里,我喜欢用“老猴王”来形容父亲。

父亲在1956年受周恩来总理“向科学进军”的感召,从瑞典回国。经历了无数个政治运动后,在上世纪80年代初,近60岁时才又开始合金相的电子显微学研究。

十年“文革”结束,“科学的春天”也带来了他生命与事业的春天。他在一片荒芜的科学旷野里,用自己的才智和大半生积累的学识和经验,选择课题和研究方向,从金属合金、半导体、氧化物、催化剂、矿物到有机化合物,后来逐渐集中在Frank-Kasper相的研究上,艰难而又智慧地选定了将“合金相的电子显微镜研究”作为团队的研究方向。

我常开玩笑把父亲的科研领域比喻为“花果山”。无论从私下闲聊还是在文章中,我们都可以了解到,父亲是如何一步步找到了自己以及很多人的事业方向。

这个过程,如果不是真正煎熬过、焦虑过、困惑过、努力过的人,是不可能体会到个中滋味的。在他精心打造的“花果山”上,父亲率领着从四面八方招来的优秀爱徒,憋足了劲儿投入到无边无际的科学海洋中。

虽然中国的电子显微学研究起步较晚,但在准晶研究这个领域,我国较国际先进国家的起步却并不晚。通过团队的艰苦努力,他们取得了一系列令世界瞩目的成绩。在上世纪80年代,中日美成为世界引领准晶研究的“三驾马车”,镍钛准晶在国际上被称作“中国相”。

说父亲像一个“老猴王”,还因为他仿佛站在山顶,放眼观世界,低头布战局:从Frank-Kasper相的畴结构到高温合金中分离出Laves相,再到判断合金相加热到熔融再急冷处理得到二十面体原子簇……

虽然我不懂准晶,但是从最后的结果来看,确定好研究方向和课题,选定好人才,专心致志刻苦努力,不仅能够为国家、为社会作出贡献,还可以在此过程中享受到科学的发现之美,可以书写很多人的精彩人生。

有人说,曾亲眼见到父亲绘制的一张“秘密作战图”,对学生们的工作进行部署安排,对具体的合金成分和可能产生的准晶相都进行了详细说明。

父亲的一个学生曾对我说:“我的人生,在遇到郭先生的那一刻改变了。”说实话,当时我并没有太理解。今天,当我认识到作为一个领航人的意义的时候,才真正明白了他所说这句话的含义。

父亲对科研的专注,可以说达到了“痴”的程度。

记得有一段时间,他突然出现了让我觉得颇为奇怪的行为。明明一家人全都熄灯睡下了,可是半夜他会起来,书房的灯亮到不知道什么时候。一天,我的好奇终于战胜了瞌睡,前往书房一探究竟。父亲听到我的嘟囔,抬眼看到我,根本不回答我的为什么,脸上却呈现狂喜之色,瞪着他那双大眼睛,手在空中比划着:“我梦到了!我梦到了!嘿嘿!”

以前,各家用的都是老式的白炽灯,屋子的正当中,耷拉着灯绳儿,我家也不例外。为了方便拽拉,我们把灯绳的下面系成一个小疙瘩,时间长了,小疙瘩泛着黑黑的油光。就是这个小疙瘩,父亲经常会跟它较劲儿。当他在脑子里转着问题的时候,他就会转到灯绳下,两手抄在裤兜里,就像足球运动员一样,用他的大脑门儿一下、一下地顶着那个小疙瘩。这个动作,只要开始,就不晓得什么时候停止。但只要停下来,下一个动作一定是转身钻进书房。

舍得之间

父亲是一个两只脚站在地上的人。无论他取得了什么成就,头顶什么头衔,都绝不会把自己“挂在天上”,脱下礼服,走在街上,就是一个普通的老头儿。

父亲除了极少时候外出开会,几乎每天都去上班。原来家住中关村,距离单位不算远,步行大约不到十分钟,他每天就走着上下班。后来搬家到知春路,他仍然是走,一直坚持到最后。

父亲有两套合体的西装,一套白色的中山装,只有出席正式场合他才穿上。平时的衣服,只要干净、随意、舒服就好。

老中关村人可能都记得,在白颐路、黄庄路口,有一个大华服装厂的门市部,可以买到很便宜的衬衫,那是父亲“钦定”买衬衫的地方。有一次他出国,需要置办两件新衬衫,自己不声不响踱了过去,选回来两件。

我和妈妈一齐抗议:“出国不比平时,当然要买好些的吧!”他自然有他的主意,冲我们嘿嘿一乐,拍拍他的大脑门说:“我这里有!不在于穿得什么样儿!”

我们常说,舍得,舍得,只有舍,才有得;要想得,必须舍。父亲在幼年经历了亡国之恨,逃难中求学,饱受战乱中的颠沛与饥饿;在青年时期,体验了近十年西方的文明和富庶;回国后,又亲历了数次惊心动魄的政治运动。跌宕起伏之后,当他有了选择“舍”与“得”的权利时,他毫不犹豫地选择了一件事:攀登科学高峰。

为了集中精力做这件事,他首先舍弃了在他看来只是包袱的名利,因为他知道,一旦他不想丢弃,这些东西就会反过来羁绊自己攀登前行的脚步。

丰收属于辛勤耕耘的人,父亲和他团队的工作得到了国家、国际上的高度认可,荣誉和奖励纷纷飞来:国家自然科学奖一等奖,中国科学院科技进步奖一等奖,何梁何利科学技术进步奖,瑞典皇家工程科学院外籍院士……

当开始有鲜花、有掌声、有赞美,名利开始袭来的时候,父亲却开始不舒服了。世上没有人不渴望自己的奋斗被承认,享受被承认是幸福的,可是,一旦任由自己沉溺其中,就是堕落。这不是他要的。

有一天,他略带神秘地对我说,他在酝酿一个计划,要开启另一段人生。他的神秘让我既紧张又充满好奇和期待。

这个谜,不久便有了答案。1998年,父亲从墨西哥参加完国际电子显微镜大会归来,坐在沙发上,向我描述了大会对他和团队所取得成就给予的高度评价和认可。不难看出,他在享受被认可的喜悦,成功的喜悦。可是还没等到我说话,父亲话锋一转:“桦桦,我已经想好了,从今天开始,我要逐步辞去所有的官职,退下来让年轻人上。”

“那您退休吗?”

“不,我专心致志做科研,做人梯。”

父亲说到做到,他真的从此推掉了所有行政职务,谢绝一切社会活动,每天坚持按时到实验室上班,走着去。

我以为自己已经知道了全部的谜底,可是,还没有。

2002年底,我回国帮家里装修。一天,父亲似乎很正式地来到我跟前说:“桦桦,老爸和你商量个事儿。”

“爸!有事请说,您别吓我。”

“我想把金属所和钢院的房子退了。你有意见吗?”

“退吧,我没意见。钢院的房子不是一直都在做学生的宿舍吗?”我想都没想,就这样答道。

“真的?我想,咱们的房子够住了,两处的房子空着多浪费,还有好多职工没房住呢。”

“真的!”

“你妈身体不好,我能负责把她送走,爸自己根本就不需要钱,兜里只要够买一条活鱼的钱就行。留钱、留房也都是为你,现在看,你们完全可以依靠自己过好生活了。我想,只要你不反对,我就把两套房子都交出去。”父亲一口气把自己的想法说了出来。

“我不反对!只要您高兴!”

父亲没再吭声,看着我点了点头。很快,父亲退掉了这两套房子。

也许有人会想:我们家肯定是不缺钱吧?其实真实的情况是,由于父母生活都很俭朴,日常生活肯定没问题,可一旦遇到大事情,就会有点儿为难了。

听说可以换房子,但多出的面积必须出钱买的时候,父亲又和我商量:“我们的房子已经够住了,再换,就是改善。如果我们能买得起,就换,买不起,就不换。”父亲当然知道家里可以拿得出多少钱。

父亲不是没有让自己更有钱一点儿的机会,可是,他是个倔老头儿,他不做自己不想做的事情。

众所周知,科研课题经费允许按比例个人提成,父亲这么多年的课题费提成,一分钱都没往家里拿,全部放在了电镜室的账上。为了促进中国电子显微学的教育与研究,开展国际合作与交流,2000年,秦禄昌、张锦平、章效锋等几名在海外发展的父亲的学生,在美国发起成立“郭可信教育基金会”。基金会注册成立后,父亲决定把这些钱用于基金会所设立的“郭可信优秀学者奖”和“郭可信优秀学生奖”的奖金基金(中国部分)。这个奖,每两年评选一次,已经成功举办了六届。如果父亲在天之灵有知,也会感到无比欣慰吧。

当父亲退掉了官职,退掉了房子后,他好像是完成了一件大事,人也显得轻松起来,他自己得意地说:“剩下只有两件事要做,搞科研,带学生。”

我这才恍然大悟,他的计划是把自己从名利的羁绊中解放出来,轻装再上阵。

“你父亲就是一棵老桃树”

父亲颇具个性,性格刚直,说话不喜拐弯抹角,无论是肯定别人的成绩,还是批评别人的错误,从来都是直来直去。他常说:“信,就是人言。人只有讲真话才可信。”这,也许是他对父母为自己取名“可信”的理解吧。他秉承并遵守了这个信念一辈子,但只有一次例外。

一天,与父亲相熟的一位叔叔来相谈,谈话中涉及到他的学生。老头儿一听就不乐意了,急赤白脸地跟人家掰扯。事后,我对父亲说:“人家并没说什么啊,您为什么跟人家急?”

“我没急!”老头儿梗着脖子,还是有些不高兴。

“您还不急?您不就是嗔着人家说您学生了,不高兴了吗?您自己知道您有多护犊子吗?”

这句话就像是点在了老头儿的“撒气穴”上,父亲刚才还瞪着的大圆眼睛瞬间笑成一条缝:“呵呵,我承认。”

父亲爱他的学生,他用他的方式去爱。在业务上,按照他的布局,他会直接给学生们较为独立的研究课题,压担子。他的学生,基本上都尝到过被重担压得喘不过气来的滋味。多年后,学生们如此总结:郭先生从不告诉你怎样挖金子,但是他会告诉你到哪里去挖到金子。

当他的学生取得了突破性进展后,他会在公开场合如数家珍,那种满足、那种得意,有如一个老财迷在点着厚厚的钞票。

当学生们有所建树,需要更广大的发展空间时,父亲便不遗余力地把他们推荐出去,让他们飞得更高,飞得更远。

当学生有了懈怠,父亲也会发火,甚至发生过当面撕掉学生照片的事情,此事流传至今。

时不时,父亲还会让做得一手好菜的妈妈做些好吃的,把学生请到家里来美美吃上一顿。

2003年,父亲的学生们为他举办了一场盛大的80华诞盛典。近40位海内外学生从各地专程赶来,30多位当年在中国科学院金属研究所的老同事也专程赶来,亲朋好友共聚一堂。

那是父亲最高兴的一天。作为女儿,我深知,他内心最最高兴的是,他所深爱的人们全都聚到了一起。

父亲的一个学生给我讲过这样一件事:一年夏天,酷暑难耐,他们一家三口从国外回来,住在酒店。一大早,父亲和母亲就乘公共汽车去商场买礼物,再辗转乘公共汽车来到酒店,老两口手上拎着送给孩子的礼物,满头大汗地敲开了酒店的房门。他说,他永远记得那个情景。

另一位学生,还跟我描述过这样一件趣事:1997年,电镜室要在海南举办一次学术会议,老爷子当然是留守看家。当第二天就要起程,大家高高兴兴忙活准备的时候,老爷子突然跑过来问:“你们都是一趟飞机吗?”

“是啊!”大家都瞪着眼,狐疑着、嘀咕着摸不着头脑。

“哎呀!都坐一架飞机,要是掉下来那可怎么办啊?”老先生一听就急了,说完,还跺了一下脚。可能是知道自己在这时候说什么也没用了,还是转身就走了,留下目瞪口呆的几个人。

在飞机上,他们开始还把这一段当成笑话来讲,最后,谁也不说话了。在高空中,他们的内心感受到老先生家长般的慈爱和担忧,心里暖暖的。

有次和一个老朋友闲聊,她突然问我:“你觉得你父亲最辉煌、最精彩的成就是什么?”冷不丁地被她这么一问,还真让我一时摸不着头脑。

“当然是科研啦。”

“不,在我看来不是。”

“那你说说!”我有些急不可耐了。

“你看,如果你父亲他们不发现准晶,它们就在那里,别人发现也是迟早的事情。可是,抓住准晶科学发展的瞬间机遇,成就了那么一大批优秀的学生,改变了这么多学生和这些学生的爱人和孩子,甚至后来他们自己学生的命运,这是多么了不起的事情。”

“你父亲就是一棵老桃树。这棵树怎么样?只需看它树上的果儿。”

的确,从1956 年到2006年,父亲共带出了130多位学生。现在,他们几乎都在全国和世界各地的大学和科研机构及工业界成为业务骨干,成绩斐然。

对于有些事情的理解是需要时间的。我理解了父亲为什么那么爱他的学生,我也理解了他的学生们为什么那么爱他。我知道,与其说是父亲给了他的学生们作为一个老师所能给予的最有价值的东西,还不如说,是他的学生们给了他最想要的人生!

父亲走的日子,寒风呼啸。而在父亲走后,每到这时,我的心里却常常温暖如春。父亲走后,许多老同事、学生想念父亲了,就会去父亲的墓前看看、说说。有的学生从国外回来,虽只能在北京滞留一天,也要去八宝山看看父亲。

当然,作为女儿,我深知,父亲并不看重任何形式上的东西,尤其是当形式成为我们终极目标的负累之时,一定会选择摒弃形式朝着目标前行。这是父亲最希望看到的。

我所解读到的,是父亲身上那种探索科学、专注忘我的治学精神,那种不为名利所累、科技报国的鲜明价值观,那种培育人才、发展事业的不懈追求。

世上,有一种平凡叫伟大,也有一种伟大叫平凡。在平凡和伟大之间,如果让父亲自己选择,他一定会选择平凡。

其实,他也是一个平凡的人。他,只是用自己毕生的奋斗、所有的爱写就了一个大写的 “人”。

郭可信(1923年8月23日~2006年12月13日),原籍福建福州,生于北京。我国著名物理冶金和晶体学家,中国科学院院士,瑞典皇家工程科学院院士。

1946年毕业于浙江大学化学工程系,后赴瑞典公费留学,就读于瑞典皇家工学院,并在乌布撒拉大学、荷兰Delft皇家理工学院从事合金钢中碳化物及金属间化合物的研究。1956年回国,到中国科学院金属研究所工作,先后担任研究员、副所长。后任中国科学院北京电子显微镜开放实验室主任、研究员等。

先后从事晶体结构、晶体缺陷及准晶方面的研究,用电子显微镜研究准晶及相关晶体相结构。1985年他领导的研究组发现五重旋转对称和Ti-V-Ni二十面体准晶,在国际学术界产生重要影响并获得高度评价,被称为“中国相”。

(原载于《中国科学报》 2013-01-04 第6版 印刻)

联系我们

联系我们